愛知県海部郡大治町八ツ屋東田面35-3

400年以上受け継がれた歴史

「茶室づくり」は

神谷建築へご依頼ください

名古屋にある茶室・和風建築をメインに

設計施工を行う「神谷建築」。

江戸時代より代々受け継がれた

数奇屋造りの技術と伝承を守り、

真の建築をさせていただきます。

茶室の設計から、リフォームの設計施工、一般住宅の設計まで、

全て当社へお任せください。

茶室用語(メイン)

-

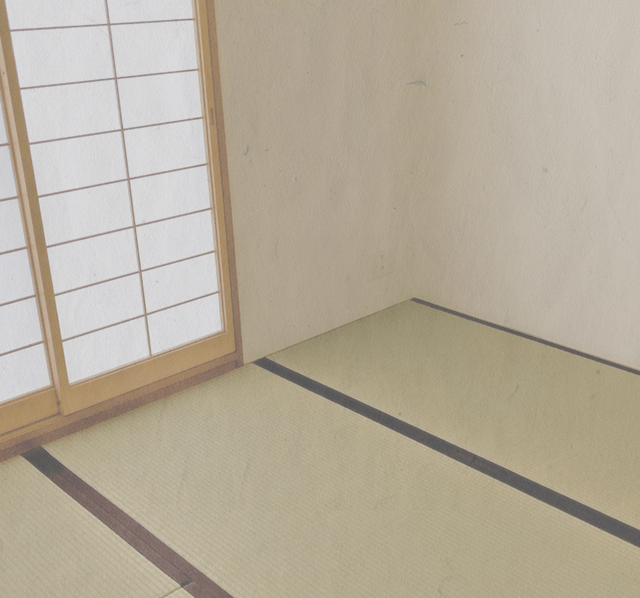

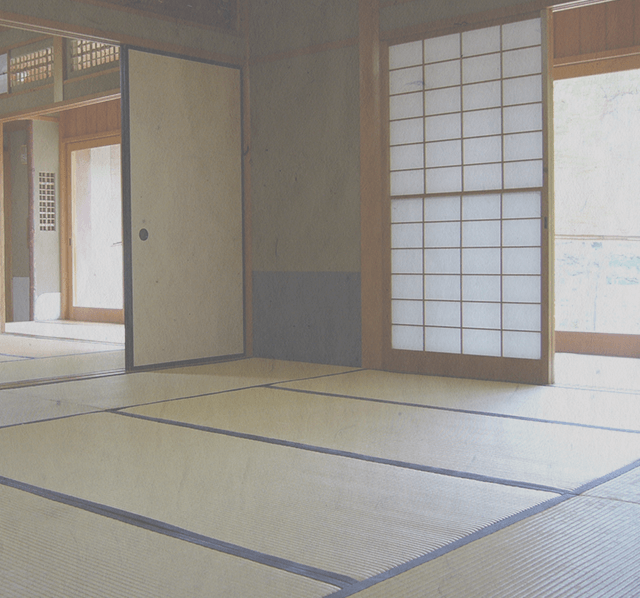

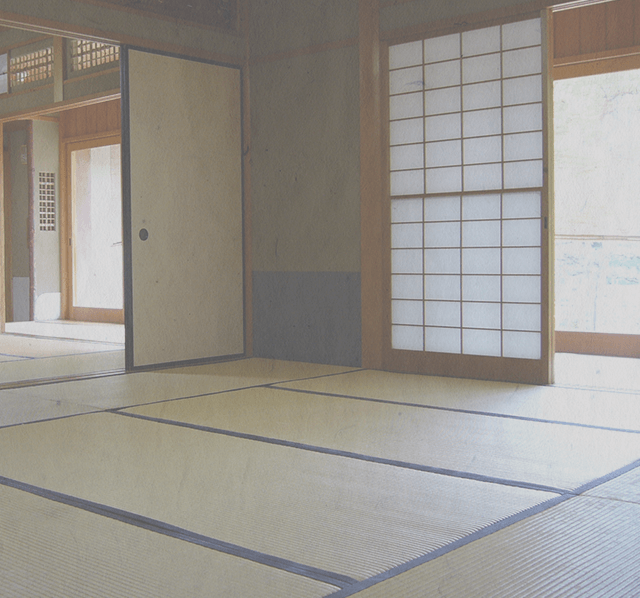

茶室

茶室とは、茶の湯に用いるために造られた畳敷きの部屋のこと。

通常4畳半以上を広間、それ以下のもの小間という。 -

炉

畳 の一部を切って床下に備え付けた1尺4寸四方の茶用の小さな囲炉裏。

11月はじめから5月はじめ頃まで茶席で湯をわかすために用いられます。 -

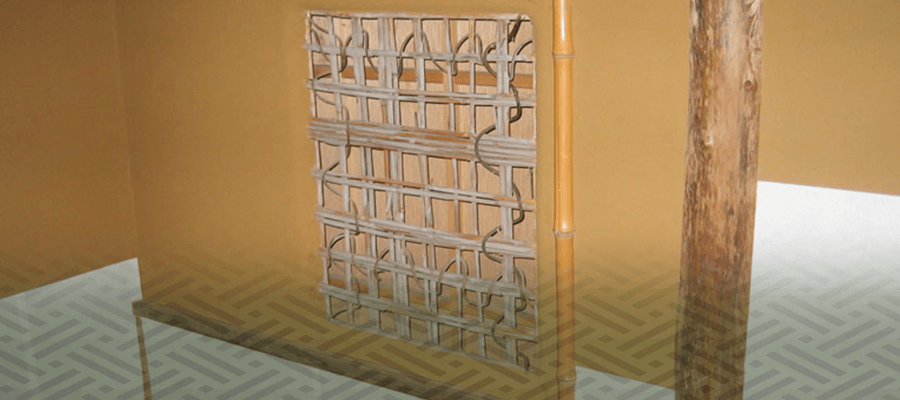

床

座敷において掛物や花入などを飾る場所。

一般的な形として、床には、床柱(とこばしら)を立て、足元に床框(とこがまち)、上部に落掛(おとしがけ)を設け、床(ゆか)には畳が敷かれます。 -

躙口(にじりぐち)

茶室の客の出入り口。小間特有のもので、高さ 65cm、幅 60cm程。

狭いので膝(ひざ)でにじり込むことからこの名がつきました。

茶室は外とは別の世界という考え方があり、外のけがれを躙口を通ることで落とす、地位・身分の高い人でも頭を下げさせる、という目的で作られました。

その他

-

刀かけ

茶室の躙り口に設けられた刀を掛ける為の棚。

にじり口を入るときは身一つが基本なので、昔、武士などはにじり口を入る際に刀をはずし刀掛けに置いてから入りました。 -

水屋

一般住宅でいうと台所にあたる場所で、点前や茶事のための準備をしたり、片付けをしたり、器物を納める場所です。

水遣、水舎、水谷とも書き、勝手ともいいます。 -

塵穴(ちりあな)

木葉など塵を捨てるための穴。

外腰掛の付近に一カ所、茶席の躙口(にじりぐち)の付近に一カ所設ける決め事がある。 -

塵箸(ちりばし)

茶室で、露地の塵穴(ちりあな)の役石に立てかけておき、露地の木葉などの塵を拾うための竹製の箸。

塵箸は、一般的に真竹の青竹を割って、一会ごとに新しく作る。

アクセス

| 会社名 | 神谷建築 |

|---|---|

| 所在地 |

〒490-1133 愛知県海部郡大治町八ツ屋東田面35-3 |

| TEL | 052-526-6664 |

| FAX | 052-526-6646 |

| 代表者 | 神谷 貞男 |